|

杨光和徐士霞研究团队揭示海洋哺乳动物

单半球慢波睡眠趋同适应的昼夜节律调控基础

海洋哺乳动物(鲸类、海牛类和鳍足类)陆生祖先分别从陆地重返海洋,演化出与陆生哺乳动物截然不同的单半球慢波睡眠(unihemispheric slow wave sleep,USWS),即一侧大脑半球进入睡眠而另一侧保持觉醒,睁一只眼闭一只眼且持续游动,是趋同适应水生生境的结果。然而,这种独特睡眠模式的分子演化机制尚不清楚。

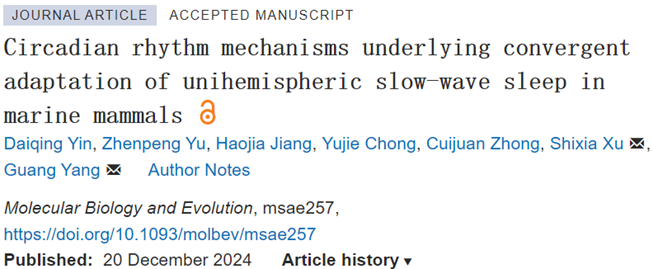

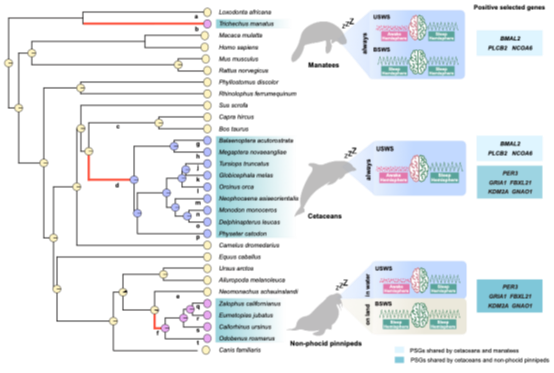

睡眠的发生受昼夜节律系统的直接调控。杨光和徐士霞研究团队运用比较基因组学和系统发育方法重建了哺乳动物谱系昼夜节律调节系统相关基因的演化历史,并识别可能有助于 USWS 形成的适应性变化特征。研究发现8个昼夜节律调节基因在独立形成USWS睡眠模式的海洋哺乳动物谱系中检测到趋同的正选择信号(图1),其中7个基因(BMAL2、NCOA6、PER3、FBXL21、KDM2A、GRIA1、GNAO1)已被证实参与睡眠和自发运动调节。另外,具有USWS睡眠的不同海洋哺乳动物支系中鉴定了17个昼夜节律基因共享27个趋同氨基酸突变,这些趋同信号与 Ca2 +信号转导和 CREB 磷酸化密切相关,为USWS适应相关的关键昼夜节律分子变化提供了证据。为了确定USWS物种间是否存在昼夜节律调节的功能趋同,利用体内外实验评估了鲸类和非海豹鳍足类共享的正选择基因FBXL21的功能。FBXL21通过靶向细胞质中昼夜节律核心负反馈元件CRY的泛素化降解,影响昼夜节律周期稳定和睡眠长短。蛋白质三维结构预测表明,与小鼠FBXL21基因相比,海豚和海狗的FBXL21在F-box结构域(39–85)中缺少了α-螺旋结构。F-box结构域介导底物与泛素结合酶之间的相互作用,对泛素化活性至关重要。细胞实验结果表明,海豚和海狗的FBXL21具有显著高于小鼠FBXL21的CRY蛋白降解能力和自身稳定性(图2)。通过构建过表达斑马鱼并进行高通量运动-睡眠行为监测,结果进一步揭示海豚FBXL21和海狗FBXL21的适应性功能变化可引起睡眠时长缩短和活动水平增加。

图1 哺乳动物中USWS演化和昼夜节律基因的正选择信号

图2 FBXL21基因的体外功能分析

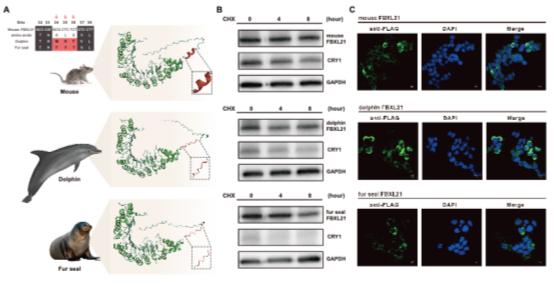

鲸类只具有USWS,REM几乎检测不到,是睡眠策略最独特的海洋哺乳动物。研究发现73个在鲸类中加速进化的昼夜节律基因,平均进化速率是背景物种的四倍多。同时,92个昼夜节律基因中共鉴定出596个鲸类特异氨基酸替代,且59.1%特异位点发生了激进的氨基酸变化。另外,PGLS分析显示18个基因进化速率与鲸类睡眠演化显著相关。为了进一步评估这些基因是否发生了适应性功能改变,选择了昼夜节律辅助反馈环中的关键转录因子NFIL3开展体外实验(图3)。NFIL3通过抑制转录参与调节PER/CRY核心负反馈回路,在决定昼夜节律振荡的周期长度方面发挥重要作用。敲除NFIL3被证明产生细胞的长节律振荡周期。鲸类该基因在关键的羧基末端区域(281–420)具有一个特异的非同义突变(F411Y)。双荧光素酶报告实验表明,小鼠NFIL3的转录抑制活性几乎是海豚NFIL3转录抑制活性的两倍,并且鲸类特异突变能够显著降低小鼠NFIL3的抑制活性。此外,蛋白质稳定性分析显示,小鼠NFIL3具有明显高于海豚NFIL3的稳定性,而鲸类特异突变也会影响NFIL3的蛋白稳定性。鲸类NFIL3稳定性减少和由鲸类特异突变引起的抑制活性减弱可能有助于鲸类延长活动节律,从而使其全天保持持续的活动和警觉。

图3 NFIL3基因的体外功能分析

以上研究结果为昼夜节律分子演化参与海洋哺乳动物趋同USWS 适应提供了直接证据,为动物睡眠多样性的遗传机制提供新见解。研究成果以“Circadian rhythm mechanisms underlying convergent adaptation of unihemispheric slow-wave sleep in marine mammals”为题于2024年12月20日发表在Molecular Biology and Evolution期刊。南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)尹代清博士和南京师范大学于振朋博士(现工作单位为安徽师范大学)为论文共同第一作者,江苏省动物学会理事长杨光教授和常务委员/秘书长徐士霞教授为论文共同通讯作者,该研究得到了国家自然科学基金重点项目、区域创新发展联合基金、科技部重点研究发展计划、江苏省生物学优势学科等项目的资助。 原文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msae257

|